« Conscience organique » (1996) de Hrasarkos : Analyse Formelle et Symbolique d'une Œuvre de Jeunesse

Résumé

Cet article propose une analyse exhaustive de « Conscience organique » (1996), une œuvre de jeunesse majeure de l'artiste arménien Hrasarkos (Hraïr Sarkis Keusseyan), conservée au musée de la ville d'Abovyan. Par une méthodologie combinant description objective, analyse formelle (composition, palette, lumière, texture) et interprétation symbolique, cette étude vise à décrypter la riche iconographie de l'œuvre, qui opère une synthèse singulière entre la nature morte traditionnelle et un surréalisme biomorphique. En situant la peinture dans le contexte artistique de l'Arménie post-soviétique et de la carrière naissante de l'artiste, nous soutenons que cette pièce constitue un manifeste philosophique précoce, démontrant une maîtrise technique et établissant les thèmes — tels que la fusion du corps et du paysage et la puissance du regard — qui définiront la trajectoire future de Hrasarkos.

Mots-clés

Hrasarkos (Hraïr Sarkis Keusseyan) ; Conscience organique ; art contemporain arménien ; surréalisme ; analyse d'œuvre ; symbolisme ; nature morte ; musée d'Abovyan.

Introduction

L'œuvre « Conscience organique », une technique mixte (huiles et acrylique sur papier) réalisée par Hraïr Sarkis Keusseyan, dit Hrasarkos, en 1996, est une pièce fondamentale de la première période de l'artiste. Appartenant à la collection du musée de la ville d'Abovyan (Arménie), où Hrasarkos a tenu sa première exposition cette même année, ce tableau de jeunesse frappe par sa synthèse singulière entre la nature morte traditionnelle et un surréalisme biomorphique. Partant d'une description objective, cette analyse explorera la composition formelle de l'œuvre avant de déchiffrer sa riche trame symbolique et son contexte, pour enfin évaluer sa maîtrise et sa portée dans le parcours de l'artiste.

1. Description Objective

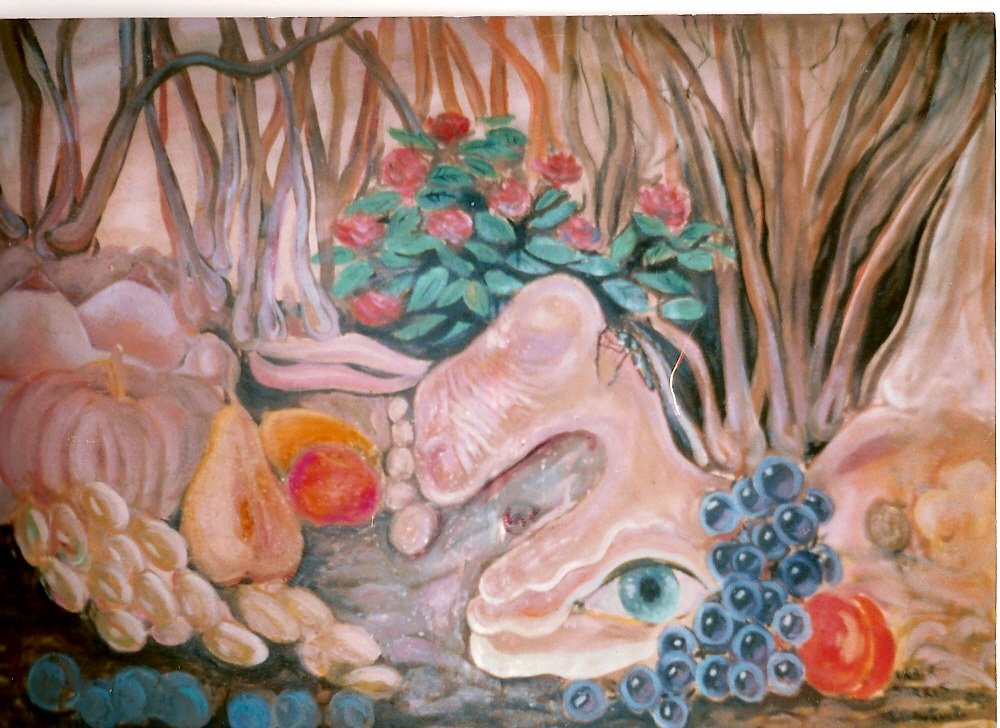

Le tableau présente une scène dense, à mi-chemin entre un paysage souterrain et une nature morte. Au premier plan, un assortiment de fruits et de graines est disposé : des grappes de raisin d'un bleu-violet profond, des baies bleues plus claires, une citrouille ou un potiron, une poire, un fruit ouvert (abricot ou pêche), et ce qui s'apparente à des amandes ou des pépins. Ces éléments reposent sur et autour d'une large forme biomorphique de couleur chair qui domine le plan médian. Cette masse organique indéfinie, évoquant une peau ou un tissu vivant, intègre plusieurs éléments hétéroclites : un œil humain bleu, réaliste et au regard direct ; une forme ressemblant à la plante d'un pied humain ; un petit bouquet de roses rouges et roses ; et un insecte (une araignée ou un grand coléoptère) posé sur la "chair". L'arrière-plan est entièrement saturé par un enchevêtrement de structures verticales pâles, semblables à des racines, des troncs d'arbres dénudés ou des formations minérales, créant une atmosphère de forêt dense ou de monde chtonien.

2. Analyse Formelle

L'examen formel de « Conscience organique » révèle une tension structurée entre des éléments hétérogènes, gérée par une maîtrise technique remarquable.

Composition : L'œuvre est construite sur une saturation de l'espace, un horror vacui qui crée une tension claustrophobe. La composition suit une diagonale ascendante, partant des fruits en bas à gauche vers les structures racinaires en haut à droite. Cependant, l'œil bleu, placé presque au centre, agit comme un point focal absolu, un punctum qui arrête le regard et brise le flux de la lecture. Un contraste puissant s'opère entre les formes rondes et organiques du premier plan (fruits, œil) et la verticalité stricte et nerveuse de l'arrière-plan.

Palette Chromatique : La palette est dominée par des tons terreux et chauds — beiges, bruns, ocres et nuances de chair — qui unifient la scène. Cette base est violemment ponctuée par des couleurs primaires, pures et lumineuses : le bleu cobalt des raisins et de l'iris, le rouge-rose vibrant des fleurs, et l'orange de la citrouille. Ce contraste crée un équilibre dynamique entre le morbide et le vivant, le souterrain et le florissant.

Traitement de la Lumière : La lumière est de nature surréaliste et non naturaliste. Elle ne provient pas d'une source extérieure unique mais semble émaner des objets eux-mêmes. Les fruits, l'œil et les fleurs possèdent leur propre luminescence interne, leur donnant un aspect de "joyaux" posés sur une matière plus terne. Cette lumière interne accentue le caractère onirique de la scène.

Texture : L'artiste déploie une grande maîtrise en opposant les textures, permise par l'usage d'une technique mixte. Les fruits sont rendus avec un fini lisse, presque laqué ; la forme charnue centrale est peinte de manière à suggérer une peau douce et organique ; tandis que l'arrière-plan est traité avec des coups de pinceau plus bruts et visibles, donnant une texture de bois, d'écorce ou de roche.

3. Analyse Iconographique et Symbolique

« Conscience organique » se lit comme une allégorie complexe de la vie, de la perception et de la mort, subvertissant les codes traditionnels de la nature morte.

La Nature Morte (Vanité) : Les fruits (raisins, citrouille) sont des symboles traditionnels de fertilité, d'abondance et de récolte. Cependant, à la manière d'une Vanité du XVIIe siècle, leur présence, juxtaposée à des éléments de décomposition potentielle (l'insecte), rappelle le caractère éphémère de la vie.

L'Œil : C'est le symbole central et le pivot herméneutique de l'œuvre. Désincarné, il n'appartient à aucun visage. Il peut être interprété comme l'œil de la terre, la "conscience" de la "matière organique" elle-même. Il inverse la dynamique habituelle : ce n'est plus l'homme qui observe la nature, c'est la nature qui observe le spectateur. Il incarne une intelligence primale, terrestre, consciente de son propre cycle.

Les Formes Biomorphiques : Le pied et la masse de chair, non sans rappeler les expérimentations formelles de Dalí ou Tanguy, symbolisent le corps humain démembré, réabsorbé par la terre. L'humain n'est pas séparé de la nature ; il en est une composante, destinée à y retourner.

L'Insecte et les Roses : L'araignée (ou l'insecte) est un memento mori classique, un agent de la décomposition qui explore la "chair" du monde. Les roses, symboles de beauté et d'amour, sont également éphémères et poussent paradoxalement sur cette même matière en devenir.

L'impact émotionnel de l'œuvre réside dans cette inquiétante étrangeté (l'« Unheimliche » freudien). L'attirance initiale pour la richesse chromatique est rapidement confrontée au regard direct de l'œil, générant un malaise, un sentiment d'être épié par une entité non humaine. La peinture oscille ainsi entre le merveilleux et le monstrueux.

4. Contexte de Création

Créée en 1996, cette œuvre est emblématique d'un moment charnière pour Hrasarkos. Né en 1975, l'artiste a 21 ans et se trouve à l'aube de sa carrière. Cette année-là, il tient sa première exposition personnelle au musée d'Abovyan, avant de s'installer en France.

« Conscience organique » est donc une œuvre de transition. Elle témoigne d'une solide formation académique (visible dans le rendu des fruits) tout en démontrant une assimilation profonde des grands courants modernistes européens, notamment le Surréalisme et le Symbolisme. Dans le contexte de l'Arménie post-soviétique des années 1990, qui voit une renaissance des identités et des formes artistiques, cette œuvre marque une rupture, s'éloignant du réalisme socialiste pour embrasser un langage pictural intensément personnel, psychologique et universel. Elle pose les jalons de sa recherche future sur "la liaison entre le monde pictural et le monde réel" [1].

5. Conclusion

« Conscience organique » s'avère être bien plus qu'une œuvre de jeunesse. La maîtrise technique, particulièrement dans la gestion complexe de la composition et la virtuosité des textures, témoigne d'une maturité artistique précoce. Si les influences surréalistes sont perceptibles, la synthèse qu'opère Hrasarkos est profondément originale. Il ne se contente pas de juxtaposer des objets ; il crée une véritable fusion ontologique, un "paysage-corps" doté de sa propre conscience.

En tant qu'œuvre fondatrice de sa première exposition, elle établit les thèmes majeurs qui irrigueront son travail futur : la fusion entre le corps et le paysage, l'exploration de la psyché, et la puissance symbolique du regard. « Conscience organique » est un manifeste philosophique d'une densité et d'une ambition rares, qui démontre dès 1996 l'émergence d'une voix artistique singulière et puissante dans le paysage de l'art contemporain.