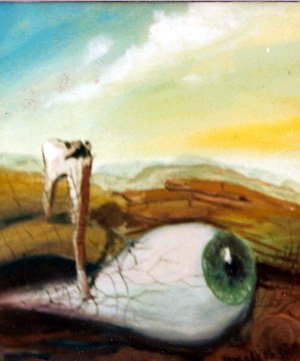

"Anatomie d'une douleur" (1997) de Hrasarkos

1. Description Objective et Sujet

L'œuvre « Anatomie d'une douleur », une huile sur toile réalisée par Hrasarkos en 1997, représente une scène onirique et perturbante. Au premier plan, un globe oculaire humain de taille démesurée repose sur un sol aride et craquelé. Cet œil, à l'iris vert et à la sclère veinée, semble avoir été énucléé et présente des fissures à sa surface.

Un élément central de l'action est une dent, vraisemblablement une molaire décomposée, dont la racine sanglante est encore visible. Cette dent est plantée agressivement dans la surface de l'œil, créant un point focal d'une violence symbolique intense.

L'arrière-plan n'est pas un paysage conventionnel mais un paysage biomorphe. Les formes ondulantes et les teintes ocre-brunes évoquent une orographie charnelle, rappelant peut-être les contours d'un visage ou d'une main crispée sur une joue, comme le suggère la perception intuitive de la scène. Ce paysage aride se fond dans un horizon lointain sous un ciel crépusculaire, partagé entre un bleu azur en altitude et une lueur jaune-orangé intense à l'horizon.

2. Analyse Formelle

Composition

La composition est solidement ancrée par une structure horizontale, divisée classiquement entre le tiers inférieur (le sol et l'œil) et les deux tiers supérieurs (le paysage et le ciel). Le poids visuel est concentré dans la moitié inférieure gauche, où se situe le drame principal. La diagonale formée par la dent crée une tension dynamique majeure ; elle brise la passivité des formes arrondies de l'œil et du paysage. Les lignes de craquelures, tant sur l'œil que sur le sol, semblent irradier de ce point d'impact, unifiant la composition dans une même souffrance.

Palette Chromatique

La palette est construite sur un contraste puissant entre les tons chauds et froids.

Tons chauds : Les ocres, les bruns-rouges du paysage et le sang sur la racine de la dent dominent. Ces couleurs sont terrestres, organiques et charnelles, mais évoquent aussi la sécheresse, la décomposition et la blessure. Le jaune intense du ciel ajoute une dimension dramatique.

Tons froids : Le blanc vitreux de la sclère, le vert de l'iris et le bleu du ciel supérieur offrent un contrepoint. Ces couleurs, normalement associées à la vie (vision, nature, ciel), sont ici rendues froides, presque morbides, soulignant la perte de vitalité.

Traitement de la Lumière

La source lumineuse principale semble être crépusculaire, émanant de l'horizon. Il s'agit d'une lumière rasante qui sculpte les volumes et accentue les reliefs. Elle crée des ombres portées nettes (notamment celle de la dent sur l'œil) et exacerbe la tactilité des surfaces. Cette lumière théâtrale n'est pas naturaliste ; elle sert une fonction expressive, plongeant la scène dans une atmosphère de rêve ou, plus précisément, de cauchemar éveillé.

Texture

Hrasarkos démontre une maîtrise notable dans le rendu des textures visuelles. La surface de l'œil est rendue comme lisse, humide et vitreuse, contrastant violemment avec la texture poreuse, dure et crayeuse de la dent en décomposition. Le sol, quant à lui, est dépeint comme sec, aride et poussiéreux. Ce jeu de contrastes texturaux renforce l'impact sensoriel de la scène, la rendant presque palpable.

3. Interprétation et Contexte

Interprétation Symbolique

Le titre, « Anatomie d'une douleur », guide explicitement l'interprétation. L'œuvre est une dissection allégorique de la souffrance.

L'Œil : Symbole universel de la perception, de la conscience et de la fenêtre de l'âme. Ici, il est vulnérable, extrait de sa cavité protectrice et agressé. Il ne peut plus voir le monde ; il est devenu lui-même le site du spectacle de la douleur.

La Dent : Représente une douleur primaire, viscérale, et intense. La rage de dents est souvent citée comme l'une des souffrances physiques les plus profondes. Sa nature sanglante et décomposée suggère une agonie qui est à la fois une blessure fraîche et une corruption ancienne.

L'Action : La dent (douleur physique brute) qui aveugle l'œil (conscience, perception) est une métaphore puissante. Elle suggère une souffrance si intense qu'elle submerge toute autre pensée, toute perception du monde extérieur. C'est une douleur qui s'auto-alimente, une violence interne où une partie du corps (symbolique) en attaque une autre.

Le Paysage-Corps : Le paysage biomorphe confirme que nous sommes dans un « paysage-état d'âme » (Paysage-état d'âme). Le monde extérieur est aboli ; le décor est le corps lui-même, un terrain intérieur ravagé par la douleur.

Impact Émotionnel

L'impact est immédiat et viscéral. L'œuvre provoque un sentiment de malaise et d'angoisse. En juxtaposant des objets familiers (œil, dent) dans un contexte et une échelle non naturels, Hrasarkos utilise le procédé surréaliste de « l'inquiétante étrangeté » (l'Unheimliche freudien). Le spectateur ressent presque par empathie le contact pointu et dur sur la surface sensible de l'œil, générant une réaction de recul.

Contexte Historique et Artistique

Réalisée en 1997, l'œuvre s'inscrit dans un néo-surréalisme ou un surréalisme tardif. Elle est stylistiquement et thématiquement une héritière directe du surréalisme historique, en particulier celui de Salvador Dalí (précision du rendu, paysages oniriques, symbolisme psycho-sexuel et corporel) et de René Magritte (juxtapositions illogiques d'objets banals).

Cependant, dans le contexte des années 1990 – une décennie dominée par l'art conceptuel, l'installation, la performance et le postmodernisme citant ironiquement le passé – une œuvre comme celle-ci se situe en marge des tendances dominantes. Elle ne participe pas à la déconstruction postmoderne mais réaffirme la validité du langage surréaliste pour l'exploration psychologique. Elle témoigne de la persistance d'une peinture figurative, symbolique et narrative à la fin du XXe siècle, privilégiant l'expression personnelle et l'impact émotionnel sur l'innovation formelle pure.

4. Conclusion et Jugement Critique

Maîtrise Technique

« Anatomie d'une douleur » témoigne d'une maîtrise technique académique indéniable. Le traitement de l'huile, la précision du dessin, le rendu des textures et l'utilisation dramatique de la lumière démontrent une formation classique solide. La capacité de l'artiste à rendre crédible une scène foncièrement irréelle est la clé de la réussite technique de l'œuvre.

Originalité

L'originalité de l'œuvre ne réside pas dans l'invention d'un nouveau langage formel – le style est ouvertement redevable au surréalisme historique. Son originalité se situe plutôt dans la puissance de sa synthèse iconographique. La combinaison spécifique de l'œil et de la dent pour signifier la "dissection" de la douleur est une trouvaille symbolique singulière et d'une grande efficacité.

Portée dans l'Histoire de l'Art

Il est peu probable qu'une œuvre singulière comme celle-ci, créée à la fin du XXe siècle dans un style établi, ait eu pour ambition ou pour effet de redéfinir les courants majeurs de l'art contemporain. Sa portée n'est pas celle d'un jalon historique, mais celle d'une œuvre-concept d'une grande intensité expressive.

En conclusion, « Anatomie d'une douleur » est une peinture remarquable par sa capacité à condenser une expérience humaine universelle – la douleur submergeant la conscience – en une image unique et mémorable. Elle prouve la pertinence continue de l'idiome surréaliste pour cartographier les territoires intérieurs de la psyché humaine, bien après la fin du mouvement historique lui-même. Sa véritable valeur réside dans son impact psychologique direct et sa brillante exécution d'une allégorie de la souffrance.